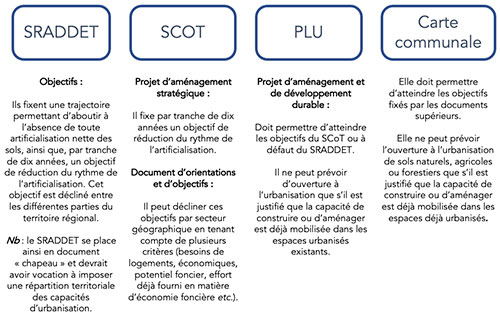

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a été promulguée le 22 août 2021. Elle comporte notamment un titre V intitulé « se loger » dont les chapitres III et IV ont pour objet la « lutte contre l’artificialisation des sols » (cf. bulletin du 25 août 2021). Il ressort de l’article 194 de la loi, relatif aux conditions de transposition du principe du ZAN au sein des différents documents de planification stratégique (SRADDET, SCoT et PLU), que les échéances sont courtes et les sanctions sévères à l’encontre des retardataires.

I. LA TRADUCTION, AU SEIN DES SCOT ET PLUI, DE LA TRAJECTOIRE PERMETTANT D’ATTEINDRE LE « ZAN » EN 2050 DEVRA ÊTRE RÉALISÉE AVANT LES 22 AOÛT 2026 ET 2027

Une mutation des SRADDET attendue au plus tard au mois d’août 2023

Sauf à ce que le SRADDET traduise d’ores et déjà les principes de la loi « climat et résilience », à savoir la détermination d’une trajectoire pour atteindre le « ZAN » en 2050, en déclinant notamment l’objectif de réduction de la consommation des sols entre les différentes parties du territoire régional (cf. Art. L. 4251-1 du CGCT1), ce document devra faire l’objet d’une modification ou d’une révision pour y répondre.

Une telle procédure d’évolution du SRADDET devra être engagée avant le 22 août 2022 et approuvée avant le 22 août 2023.

La loi dite « climat et résilience » fait donc du SRADDET le document régional « phare » auquel il revient de décliner les objectifs de réduction de l’artificialisation entre les différentes parties du territoire, en principe sur proposition de la « conférence des SCoT » 2.

Le projet de SRADDET ne pourra être arrêté avant la transmission de la proposition issue de la « conférence SCoT » ou, faute de proposition, à compter du 22 avril 2022.

Sans consensus trouvé entre les autorités compétentes en matière de SCoT ou, en l’absence de SCoT, celles compétentes en matière de document d’urbanisme, il reviendra aux auteurs du SRADDET d’arbitrer.

Une mutation des SCoT / PLU et carte com. attendue au plus tard en août 2026 et 2027

1. Si le SRADDET mute dans les délais impartis (soit, avant le 22 août 2023), les dispositions de la loi devront être obligatoirement traduites au sein :

- des SCoT, au plus tard le 22 août 2026 ;

- des PLUi ou des cartes communales, au plus tard le 22 août 2027.

Pour accélérer le processus, le législateur précise qu’une telle mutation des SCoT, PLUi et cartes communales peut être réalisée, par dérogation au code de l’urbanisme, via la procédure de modification dite simplifiée.

Pour les procédures en cours à la date de promulgation de la loi, de telles évolutions seront intégrées aux procédures d’élaboration ou de révision :

- des SCoT et de PLUi dès lors que le projet n’était pas arrêté à la date de promulgation de la loi ;

- des cartes communales si l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’était pas adopté à la date de promulgation de la loi 3.

2. Si le SRADDET n’est pas approuvé dans le délai imparti (à savoir le 22 août 2023), les SCoT, PLUi et cartes communales devront transposer l’objectif de réduction, jusqu’à l’horizon 2032, de moitié de la consommation des espaces NAF par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédant la promulgation de la loi.

II. LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI FAUTE DE TRANSPOSITION DU « ZAN » DANS LES DÉLAIS FIXÉS

Retour au principe de l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT révisé/modifié dans les délais

Si le SCoT modifié ou révisé n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2026 (cf. supra), un régime comparable au principe de l’urbanisation limitée sera réintroduit sur le territoire couvert.

Les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme seront en effet suspendues, à savoir :

- les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières ;

- les secteurs non constructibles des cartes communales ;

- les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme.

Le gel des autorisations d’urbanisme en l’absence de mutation des PLU et cartes communales dans les délais

Si le PLUi ou la carte communale (modifié(e) ou révisé(e)) n’est pas entré(e) en vigueur avant le 22 août 2027 (cf. supra), aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser du PLU (zones 1AU ou 2AU) ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées.

Ces interdictions sont applicables jusqu’à ce que le PLU ou la carte communale révisé(e) ou modifié(e) soit approuvé(e) dans les conditions détaillées ci-avant.

Quelques précisions

- 1 Rôle du SRADDET – Art. L. 4251-1 du CGCT : « (…) En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional ».

- 2 En février 2022, une « conférence des SCoT » devra être organisée en présence de l’ensemble des établissements publics compétents en matière de SCoT d’un même ressort régional ou, en l’absence de SCoT, de représentants des EPCI et des communes compétentes en matière de document d’urbanisme. De cette conférence doit émaner une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation (fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, déclinaison en objectifs infra-régionaux).

- 3 Précision relative aux procédures SCoT / PLUi en cours : si la procédure d’élaboration ou de révision du SCoT / PLUi a été prescrite avant la promulgation de la loi et que le projet était déjà arrêté à cette même date, les mesures lui seront opposables immédiatement après son approbation.

Abréviations

CU : code de l’urbanisme

PLU : plan local d’urbanisme

Carte com. : carte communale

SCoT : schéma de cohérence territoriale

SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Espaces NAF : espaces naturels agricoles et forestiers